目次

セミナー概要

POINT1 コロナ後のインバウンドの展望

POINT2 未来視点のまちづくり

POINT3 インバウンドの今までとこれから

POINT4 日本が観光立国を目指すにあたって

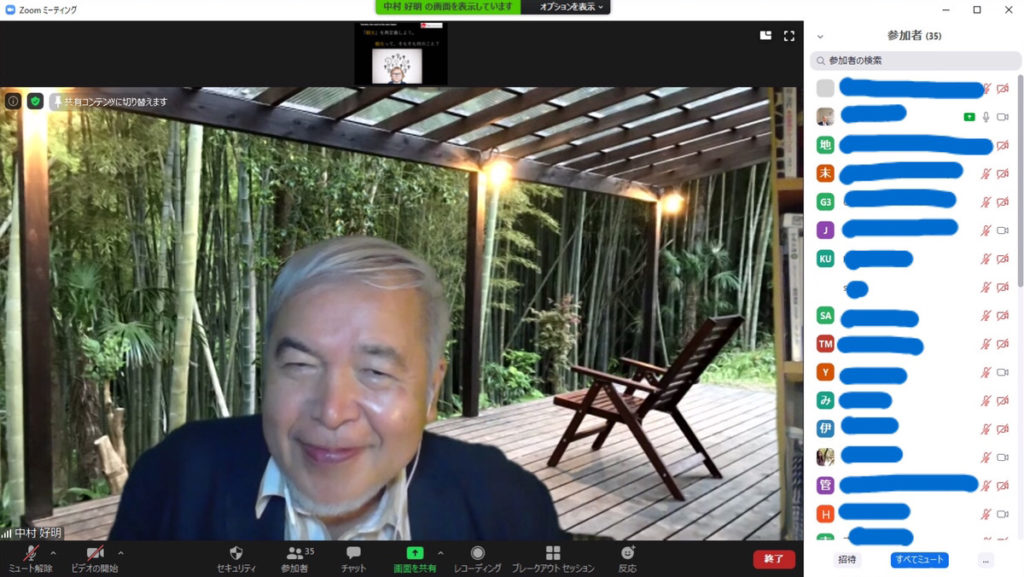

第73回MACHIBIYAセミナーは、

日本のインバウンド分野の第一人者であり、現在日本インバウンド連合会(JIF)理事長を務めていらっしゃる中村好明様をお迎えして、

コロナ後の観光とまちづくりについてオンラインでご講演いただきました。

コロナによってインバウンドは衰退するのか

コロナ前までインバウンドが盛り上がりを見せていた日本。

しかしコロナの事態により、インバウンドの成長率は停滞し、観光業界は大きな打撃を受けています。

ですがコロナの影響は、長期的な目線に立つと一過的なものでしかありません。

じゃらんリサーチセンターによると、

2030年には、訪日外国人観光客が与える経済効果は、日本人国内宿泊旅行者の1.5倍になる

ことが予測されます。

飛行機すらまともに飛ぶことができない現在においてインバウンドを想定することは難しいですが、確実にインバウンドは盛り返していくので、今からアフターコロナを迎え、国際観光が復活した時を見据えて準備をしなければならないのです。

外国の人々が、コロナに対する生命健康の危険を乗り越えてまでも、行きたいと思えるまちづくりを、地域を巻き込んで取り組んでいかなければなりません。

地域全体の成功なくしては、個人の成功はないのです。

未来志向のまちづくり

地域が持続していくためには、現在の外国人のニーズを考えるだけでなく、これから生まれてくる子どもたちのニーズを考えることも必要です。

現在20代前後の学生であれば、30年後の2050年の住民の代表としてまちづくりを考え、地域の今を30年後の未来予想図から見つめ、そこに向けて取り組んでいくことが大事になっていきます。

未来から今を考える「バックキャスト」という視点でまちづくりに携わっていってほしいのです。

この視点は、国連が2015年に定めた「誰一人取り残さない」ことを誓ったSDGsにも通じるものでもあります。

そして、日本のビジネス形態が社会課題を起点とし、そこにビジネスチャンスを見つけるアウトサイドインへと変革していく時代を迎えるにあたり、外国人もこれから生まれてくるこどもも含んだすべての人を考えたまちづくりに地域が取り組んで行く必要があります。

インバウンド3.0からインバウンド4.0へ

日本のインバウンドは現在過渡期を迎えています。

まず、日本のインバウンドは4つの時代区分に分けられます。

国が国策として観光立国の実現を目指し始めた「インバウンド1.0」の時代から、

化粧品や食品を含む全品が免税対象となり、爆買い目的に外国人が訪れるようになった「インバウンド2.0」の時代へ。

訪日外国人の増加により観光公害が発生するなど国のインバウンドへの対応の不備が露呈した「インバウンド3.0」の時代を経て、コロナ明けから「インバウンド4.0」の時代へと現在移り変わろうとしています。

そして迎える「インバウンド4.0」の時代では、日本の全ての地域がインバウンドへと対応し、世界に開かれた日本であることが求められます。

つまりコロナの期間中に「インバウンド4.0」に向けた準備期をする必要があるのです。

しかし、現在の日本におけるインバウンドの捉え方では、移行は難しいものと考えられます。

なぜならインバウンドとは「日本に集まってくる人、もの、金、情報のベクトル全て」を指すものであり、訪日観光にとどまるものではないからです。

つまり観光客だけをターゲットにするのではなく、留学や就労といった幅広い目的を持って訪れる外国人をターゲットとしたまちづくりを「インバウンド4.0」に向けて始めなければなりません。

日本が目指すべき観光立国とは

観光立国=レジャー立国ではありません。

観光の語源であるTravel&Tourismとは「一年以内の期間の中で人々が国境を越えて様々な活動をする」ことであり、レジャーだけではなく、出張なども観光に当てはまるのです。

例えば、シンガポールでは、レジャー目的の観光客だけでは国が成り立たないため、サミットの開催場所として外国人を招待するなどの取り組みをしています。

このように、日本も広い意味で観光を捉えた観光立国へと変化していかなければなりません。

日本の人口が将来減少の一途を辿ることは明白です。

そして、定住人口の減少により、地域内の需要だけではその地域は存続できない未来が訪れます。

つまり、地域を滅ばさないためには交流人口を増やすために、観光の力が必要不可欠なのです。

地域に暮らす定住人口と地域を訪れる交流人口の双方向が交流できるまち、すなわち、世界に開かれたまちづくりが必要です。

質疑応答

Q1 観光立国を目指すに当たり、IR(カジノを含んだ複合型リゾート)は必要か

IRは現在140近くの国と地域で合法化されており、日本人が危険視するようなことは起きてはいません。必要性においては特別意見を述べることはしませんが、世界的に見たら、IRは基本的な施設であり、過剰な期待も過剰な恐れも思い違いであると言えるでしょう。つまり、IRは現在競争力の源泉となりえる程のものではないのです。しかし、世界の競争において大事なものを失っている側面があることも事実でしょう。学生の皆さんは是非一度自分でIRを体験してみてほしいです。

Q2 バックキャストはなぜまちづくりに重要なのですか

バックキャストの反対にフォアキャストという過去志向の考えがあります。今までこうであったから、未来もこうなるだろうと、経験談や先入観で未来を考えることです。バックキャストとはそれとは反対に、まずどんな日本を、どんな地域を作りたいのかを設定し、そのビジョンに基づいた戦略を立てる考えです。未来に思いを馳せず、観光戦略を進めた結果、世界各地で観光公害が発生しました。これからは、自然と共存し、持続可能な地域を作るために、バックキャストの視点が重要になるでしょう。

まとめ

インバウンドの第一人者である中村氏のお話は、新たな視点を与えてくださるもので、今後の日本のインバウンドやまちづくりのあり方について考えさせられるものでした。コロナで何もできないと嘆くのではなく、コロナ後の未来を見据えて地域のためにできることを考えていきたいですね。

講師プロフィール

中村好明氏(日本インバウンド連合会(JIF)理事長)

1963年 佐賀県出身

上智大学卒業

2000年 株式会社ドンキホーテ入社

広報・IR・マーケティング・新規事業の責任者を経て、社長室ゼネラルマネージャー兼インバウンドプロジェクトの責任者に就任

2013年 株式ジャパン・インバウンド・ソリューションズ(JIS)を設立、代表に就任

ドン・キホーテグループに加え、国・自治体・民間企業のインバウンド分野におけるコンサル業務、教育研修事業、プロモーション連携事業に従事

現在は日本インバウンド連合会理事長として、官民のインバウンド振興支援に従事。

・国際22世紀未来会議議長

・コンサルティングファーム株式会社ぐぼう社長

・ハリウッド大学院大学客員教授(イン&アウトバウンド産業論・SDGs産業論)

・全国免税店協会副会長

・ホスピタリティ推進協会理事グローバル戦略委員会委員長

・熊本市MICEアンバサダー

・京都府観光戦略会議委員

なども歴任

次回のMACHIBIYAセミナーのお知らせ

次回のMACHIBIYAセミナーは7/17(金)18:00から開催予定です!

『”できること”から”やりたいこと”へ!地域への思いは限界を超える力がある』

というタイトルで、

広島でのサイクリングツアーを0から立ち上げた実績をお持ちの、

石飛 聡司 様(Sokoiko! 代表)

をゲストとしてお呼びして開催いたします!

石飛様の講演だけでなく、その内容を受けたグループワークも行いますので、是非ともご参加ください!

また、MACHIBIYAサイトではLINE公式アカウントを運営しております!

良かったら以下のURLおよびQRコードからご登録ください!

この記事へのコメントはありません。